تقولُ شتيمةٌ غريبةٌ يستخدمها الصينيون: «ألعنك، وأدعو أن تولد في عصرٍ هام». أشعر أن حروف العبارة تلامس عنقي بينما أحاول أن أكتب عن الثورة، وأفكر كم أنها دعوة لعينة، وكم هو لعينٌ أن يشبّ المرء في عصرٍ هام.

بتاريخ 21/2/2011 كتب عقبة مشوح، أحد المدونين السوريين، على حسابه على تويتر أن المدوّن «أحمد أبو الخير» قد تم اعتقاله، وهو الآن في فرع فلسطين، أرهب الفروع الأمنية. كانت تلك المرة الأولى التي أشهد فيها اعتقالاً سياسياً. هزّ الحدث كياني، أنا التي لم أعرف عن أعداد المعتقلين في السجون شيئاً، ولم أكن قد أدركت بعد الوجه العنيف والدموي خلف شعارات الديمقراطية وابتسامة الرئيس الشاب التي تُزين الطرق والكتب والمؤسسات. لقد تواطأ الجميع على إخفاء الفظائع عنا، لكن ما رأيته بعيني جعل حماستي تتقد، والفضول يندفع فيَّ مثل عجلٍ صغير.

كتبتُ يومها على حسابي في تويتر: هل يكون أحمد أبو الخير هو وائل غنيم سوريا؟ كنتُ أرى أن وجود هدف أعلى من الذات هو ما يجعل الإنسان مستعداً للتضحية بها، وإلا لماذا فعل أحمد ما فعل؟ اتصلت بي ابنة خالي لتطلبَ مني أن أحذف ما كتبتُ بأسرع وقت. خفتُ وندمت، وتحوّلَت الكلمات العشر التي كتبتها ليلاً إلى شياطين وسلاسل تريد خنقي. عشرة فروع أمنية حاصرت خيالي طيلة الليل، كانت شجاعتي أكثر هشاشة من حماسي، فمحوتها التغريدة في اليوم التالي.

كانت الشبكة العنكبوتية بوابتي السحرية على العالم، تعرفتُ على الدكتور براء السراج، أحد معتقلي تدمر السابقين، وقرأتُ القوقعة لمصطفى خليفة، وتعرفتُ على الأستاذ ياسين الحاج صالح أحد مثقفي سورية وسجنائها. اكتشفتُ أن العالم أكبر بكثير من مكتبة أبي، واشتعلت أعماقي: لماذا كذبوا علينا؟ لماذا أخفوا كل تلك الفظائع؟

لا بدَّ من الثورة! اقتنعتُ يومها أن لا رجوع، وأصبح حلم الثورة هو الوحيد في ساحة خيالي. حروف الأبجدية الستة والعشرون تقلصت إلى حروف الثورة الأربع، والألوان كلها صارت حمراء بلون الدم. بدأنا نتابع الأخبار بشغف ولهفة وتوق، نعدّ نقاط التظاهر، ونقرأ القرآن بنيّة أن تكون الجمعة القادمة مليونية. توالت الجمع وتعددت أسماؤها ما بين جمعة الكرامة والعزة والشهداء والصمود والإصرار، وكانت خيباتنا تتالى.

أعيشُ في قرية صغيرة في ريف دمشق، تحولت إلى مدينة بفضل أموال شبابها المغتربين التي تُضَخّ إليها من الخليج. لم نكن نعتمد على الدولة إلا قليلاً، ما جعلنا أقل ارتباطاً بها، سلباً وإيجاباً. كنا نتجول أنا وصديقاتي في المدينة بعد شهرين من بدء الاحتجاجات، لا مظاهرات، لا حزن، ولا أي مشهد يوحي بأن ثمة نار تشتعل في الجوار. لكن ما أن ندخل إلى الشبكة العنكبوتية حتى نُفاجأ بعشرات الصفحات المعارضة ومقاطع الفيديو والاعتقالات كمن يدخل «عالم الديجتال». أدركَ والدي أن اللابتوب والإنترنت هما الشيطان الذي يسدُّ أذني بكفيه عن سماع تحذيراته، فكان الحل هو حرماني منهما. لكن الأخبار كانت تصلني عن طريق صديقاتي، فمنعني والدي من الزيارات والهاتف، ليتركني مع نفسي وكلماته، أفكر بعقلي بعيداً عن الحماس والعاطفة، وأتخيلُ سوريا التي ستُقاد إلى سيناريو أسوأ من العراق إن استمر سيل الجنون هذا.

لم يكن والدي مؤيداً للنظام، ولكنه كان ضد الثورة. بقيتُ وحدي مع الكتب: طبائع الاستبداد للكواكبي، مذكرات علي الطنطاوي، وكتاب الأدب للبكالوريا، الذي كان مفعماً بالثورة. ما بين نصوص الكواكبي والجواهري لم أكن أهدأ إلا لأثور، كانت القصائد والنصوص وقصص التاريخ أشبه بإبر تحقن الأدرينالين في دمي. أعطاني والدي مذكرات معروف الدواليبي لأقرأها وأعرفَ كيف أن سوريا لم تتحرر من الفرنسيين بسواعد الثوار مثلما يحدث في الأحلام الوردية، وإنما باتفاقات الدول الكبرى! كان والدي في نظري محقاً دائماً قبل الثورة، وكان طريقُنا واحداً. كم شقَّ عليّ أن أضطر إلى سلوك دربٍ جديدٍ وحدي، وضد إرادة والدي.

كنا نشعر، أنا وصديقاتي، أن ثمة ناراً كامنةً تحت الرماد الكئيب في المدينة، واعتقدنا يومها أننا يمكن أن نكون الشعلة التي تلهب البلد حتى لو احترقنا. فكرنا بتنظيم مظاهرة في المدينة، وكنا نعرف أن فكرةً كهذه هي انتحارٌ خالص، وأن أهل البلد سيقطعون عنق المحاولة قبل أن يفعل النظام، لكن الموت من أجل فكرة عظيمة لم يكن مخيفاً. رأينا أنه لا بد من حملات توعوية قبل الخروج، فأنشأنا صفحة على فيسبوك مهمتها التوعية وإثارة الحميّة، وبعدها أرسلنا رسائل إلكترونية وورقية إلى من توقعنا منهم المشاركة في الثورة وإلى وجهاء المدينة. كنا نرسلها تحت اسم «الحرائر» مرفقاً باسم بلدنا، خطابات جياشة مكتوبة بقوة وفخامة وبساطة، مرات بالعقل وأحياناً بالعاطفة. لم ننتظر ردوداً مكتوبة، لكننا توقعنا ردود فعل.

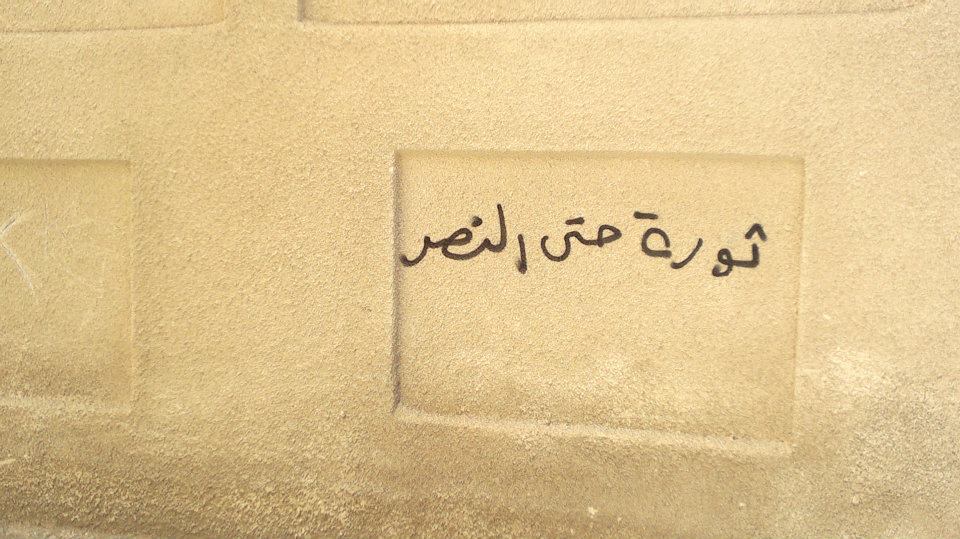

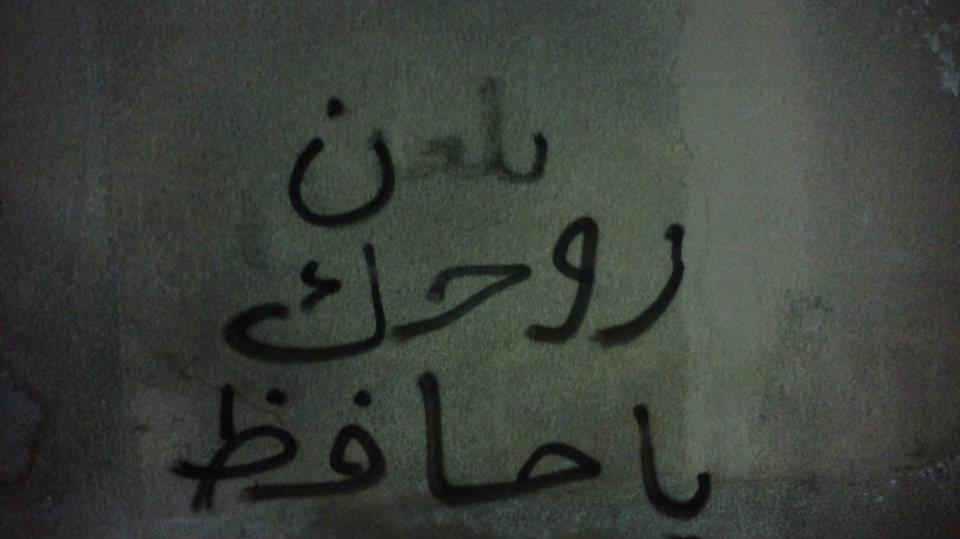

الرسم على الجدران

شكّلنا فريق عمل بمناوبات حسب الفراغ والقدرة، واحدة تحمي ظهر الأخرى والثانية تكتب. استخدمنا أغطية الوجه، كنا نلف الحجاب ونغطي به وجهنا عند البخ. لم يكن من الصعب أن نُكتشف، فمدينتا صغيرة، والجميع يعرفون بعضهم بعضاً.

كنا نحصل على البخاخات من صديقتنا التي تدرس البكالوريا في مدرسة الأوائل بدمشق، وهي تحصل عليها من شاب دمشقي من جوبر تعرفنا عليه على الشبكة العنكبوتية. ومن صديقة تدرس التصميم في جامعة القلمون الخاصة، كانت تطلب البخاخات بحجة أنها طالبة فنون، فشراؤها كان تهمة آنذاك، والبائع كان يطلب هوية المشتري ويسجلها عنده.

كنا نذرع الطرقات عشرات المرات لنتأكد أن لا أحد يرانا، وكنتُ أرتجف ذعراً من أي سيارة سوداء تحمل رقماً يشابه رقم سيارة والدي أكثر حتى من الشبيحة والأمن. كنتُ أتخيل نظرات عيونه التي بوسعها أن تقسمني شطرين، فأنا أعرف رأيه بهذه الأعمال. لم يكن الهرب سهلًا عند الطوارئ، فالبخاخات في حقائبنا تصدر صوتاً ملعوناً إذا ما ركضنا، لذلك حاولنا تجنب أي طارئ وحافظنا على السريّة، لكن رائحة الغاز على ملابسنا من البخاخات، والحبر على أيدينا، جعلت السريّة شبه مستحيلة. بعد فترة طورنا عملية البخ من ناحية فنية وعملية، فصرنا نستخدم لوحات غرافيك مجهزة مسبقاً نحصل عليها من الانترنت ونطبعها ونحفرها يدوياً، بحيث يكفي البخ العشوائي السريع عليها لتنطبع على الحائط رسمة رمزية مع عبارة قصيرة مثل «عذراً على الإزعاج فنحن نبني وطن»، أو «حرية» إذا ما كان الوقت ضيقاً.

كنا نغتنم أوقات انقطاع الكهرباء أو وقت الإفطار في رمضان لتخلو لنا الطرقات وتغمض عنا العين، لكننا لم ننجُ من المفاجآت بالتأكيد. أتذكر يوماً كنا نكتب فيه على أحد الأبواب، فجأة انفتح الباب ببطء عن امرأة تلبس منديلاً أبيضاً على رأسها، وتحمل بيدها صحناً فيه شمعة مشتعلة. لفرط ذهولنا خيل إلينا وسط الظلام أنها السيدة العذراء تشعّ، وانخطف لوننا ورمينا المنشورات والأوراق وركضنا بأسرع ما يمكننا والبخاخات تصدر دوياً فضائحياً خلفنا. نجونا يومها بأعجوبة.

ما كان يكلفنا غالياً من الجهد والوقت، لم يكن يمكث سوى دقائق على الجدران قبل أن يمحى كل أثر له، فلا أحد يرحب بشعارات ثائرة على جدران منزله أو محله، لذلك اعتمدنا أسلوب التصوير لتخليد الكتابة وتوثيقها. بعد أن ننهي عملنا كنا نغير مظهرنا ونمسح الحبر والعرق، ونعود بسلام لنتسكع قليلاً حتى تختفي رائحة الغاز قبل أن نعود إلى منازلنا. كنا نرصد ردود الفعل في طريق عودتنا، ونتلقى على ظهورنا ووجوهنا الشتائم التي يرشقونها على «الزعران» الذين شخبروا على الجدران كأنها قشور ليمون.

بعد فترة من تشكل الجيش الحر، خرج بعض الشباب ومعهم مسلحون يحمون ظهورهم. لونوا ليلتها جدران مدرستين ومقبرة المدينة بعلم الثورة. راقبناهم بسعادة يشوبها أسىً.. كان لا بد أن نتجرع حقيقة أن العمل السلمي المدني بدون بندقية كحراثة الهواء.

التخطيط للاعتصام

كانت لدينا الرغبة والحماسة (هل يمكنني أن أقول الوقاحة؟) لبناء عالم آخر ووطن جديد على الحرية والعدالة والقيم. واصلنا إرسال رسائلنا التي لم تؤخذ بجد طيلة ثلاثة شهور، أخيراً هددنا بالخروج للتظاهر، غلى الدم في عروقنا واشرأبت أعناقنا كديكة تتهيأ للصياح.

كنتُ أحضّرُ للبكالوريا حينها، دروس المعاهد كانت ذريعتي الرئيسية للخروج من المنزل ولقاء الأصدقاء، وسفرُ والدي أعطاني مساحة من الحرية. كنت أملأ وقتي بالتخطيط للأعمال الثورية وكتابة الرسائل والمنشورات والهتافات، وقبل يوم الاعتصام مررنا قرب الساحة لنلقي نظرة عليها ونحفظ خريطة المكان. وجدنا المكان مزروعاً برجال غرباء لم نألف وجوههم، ولم تبدُ مريحةً بالنسبة لنا. امتقعت وجوهنا من الخوف، عدنا إلى المنزل، سمعنا أغاني القاشوش وهتافاته، فامتلأت قلوبنا من جديد بالإيمان والشجاعة، وتبادلنا نكاتاً عن الشبيحة حتى ضحكنا، كان السخريةُ مقاومةً والضحكُ باب نجاةٍ في لحظات الخطر.

في تلك الليلة استدعاني عمي ليسأل عن خبر الفتيات الـ 18 اللواتي سيعتصمن، وإن كان لي علاقة بهن. التصق لساني بلحقي، ثم كذبت كذبات كثيرة متتالية أنكرُ بها صلتي وكذلك صلة صديقاتي بهذا الادعاء، بينما كان عقلي يدور بجنون: من يمكن أن يكون المخبر؟

عدتُ إلى المنزل لأجد والدتي مصفرّة الوجه وقد تسرب إليها الخبر، وركبتاها قد تيبستا تحتها وعيناها مبيضتان من الخوف. شاخت أمي فجأة، شعرتُ في أعماقي بحنوٍ هائل، وصعدت موجة من الوعود والكلمات المطمئِنة والاعتذارات إلى حلقي. كدتُ أنحني لأقبل يديها وألعن كل الدنيا أمام دمعتها، لكن سرعان ما تذكرت المعتقلين وثقبت أذني صرخاتهم، ومرت في خيالي دموع أمهات الشهداء، فغامت أمامي صورة أمي. تجلّدتُ وأخبرتها بصلافة أن كل الكلام كذب، وانصرفت.

فقدنا الأمل من مدينتنا، لعنّا قلة النخوة والرفاه الذي يجعل قلب المرء قاسياً وأنانياً. أولئك الذين يرتدون معاطف الفراء لا يشعرون بدبيب البرد تحت جلد العراة، فكيف سيشعرون بمن سُلخت عنهم حتى جلودهم؟ صرنا نخاف من بعضنا، لم يعد ثمة ما يربطنا بمدينة مخزية كهذه، المعركة الحقيقية في العاصمة، لا بدَّ أن نشدَّ الرحال إلى دمشق.

التظاهر في دمشق

وافقت عائلاتنا على سفرنا إلى دمشق. كانت أرواحنا تهفو، وتحوّل اللحم إلى روح تحلّق. اتفقنا مع بعض الشباب الموثوقين أن يزودونا بأماكن المظاهرات والتعليمات الخاصة بها والشيفرات اللازمة، في كفرسوسة، والميدان، وجوبر. كان حلم الحرية يحلق فوق أحلامنا مثل نسر، ولم نكن نتخيل أن يستحيل غراباً ينعق على قبرنا الذي نحفره. كانت الحرية تتأرجح في الأفق مثل نجمٍ لم يخطر في بالنا أنه قد يهوي على رؤوسنا.

وصلنا إلى الميدان في منتصف ديسمبر 2011، ومشينا حتى وصلنا إلى جامع الدقاق. تجمعت الفتيات في الطابق العلوي، «السدة»، والشباب في باحة الجامع، واتفقوا على ما يجب فعله. صرخَ أحد الشباب: تكبير، فاهتز كياننا، ورددنا: الله أكبر. ركض الشباب خارج المسجد فلحقناهم ونحن نهتف.

«حرية حرية»، كانت الكلمات أشبه بشرارات صغيرة تخترق شفاهنا. ثم بدأنا نصرخ من شغاف قلوبنا، حتى بحت حناجرنا. ركضنا ونحن نسابق الزمن لكي نتسلم الحرية، وبكينا وكأننا في عرس لوطن طال ترمّله. كنا نسير كنهر ونملأ الحارات والطرقات، من كان يتخيل أن هذا المدَّ البشري الذي يصرخ بالحرية كحنجرة واحدة سوف يتفتت وتذهب كل قطعة منه في بقعة من بقاع الأرض والسماء؟ لم يسبق لنا أن تعلقنا بالوطن بهذه الحدة، ولم يسبق لنا أن استمتعنا بمشهد فوق-بشري إلى هذه الدرجة. بدأ الرصاص ينهال، وكنا نشعر أن أقدامنا لا تقف على الأرض، شعرنا أننا أقوى من الرصاص وأعلى منه. كانت غبطتنا كبيرة لدرجة خُيّلَ إليَّ فيها للحظة أن النصر يرفرف فوقنا بأجنحته، وأن أرضنا شُفيت من جراحها وأن صوت الظلم خرس إلى الأبد.

دقائق قليلة واصطفت الباصات لينزل منها رجال ونساء بأعلام ومكبرات صوت وكاميرات، يغنون ويهتفون: أبو حافظ. ثم بدأ الشبيحة ورجال الأمن بتطويق الحارات. طلبَ منا الشباب أن نفرغ المكان بأقصى سرعة، كنا مستعدين للبقاء والصمود لكنهم قالوا لنا إن بقاءنا سيكلفهم جهداً مضاعفاً. أمسكتني صديقتي من يدي وركضنا، كانت الطرق تضيق أمامنا والياسمين يفقد أريجه. لحقَ بنا بعض الشباب «الميادنة» إلى الطريق الرئيسي. ركبنا في باص الدوار الجنوبي الأخضر. لم يسبق لنا أن رأينا أولئك الشباب من قبل، ولكننا عرفناهم من نظراتهم المنتشية باللهب والأجنحة، ومن العرق على جباههم. نزلوا بعد موقفين، وأخبرتني صديقتي، الأكثر مني خبرة في الحراك، أن التكتيك في مظاهرات الميدان يقضي أن يلحق بكل مجموعة من البنات شابان أو ثلاثة ليتأكدوا من سلامتهن.

عدنا إلى المنزل، وقبل أن نلتقط أنفاسنا فتحنا صفحة الأخبار، فوجدنا أن عدداً من الشباب اعتُقِلَ من المظاهرة، واستُشهد آخرون. لاحت لنا خلف وجه الثورة المبتسم جمجمةٌ مخيفة.

أكتبُ هذه الذكريات تزامناً مع معركة حلب ومحاولات كسر حصار المدينة. لقد تغيرنا كثيراً منذ ذلك الوقت، وتغيّرت الجغرافيا وتغيّر التاريخ عدة مرات، وما زالا يتغيران. أتأملُ الهاوية المليئة بالجماجم واللحم والدم التي شاركنا جميعاً في حفرها، وأتساءل: أتكون أساساً لصرح حضارة، أم قبراً جماعياً؟